<딜쿠샤> 가는 길에 예쁘게 지은 상록수 어린이집

사진:딜쿠샤 부근 이북 음식점 앞에 쌓인 은행나무잎.

새로 만든 대문이 무척 마음에 들었다.

오전 서대문 "딜쿠샤"가 생각이나 혼자 처음 방문해보기로 했다.

5호선 서대문역에서 내려 3번출구로 나오면 버스 정류장에 마을버스 05번이 기다린다.

서울에 이렇게 작은 미니버스가 있나 의심스러울 정도로 작다.

50여년전 친구가 하숙하던 행촌동 부근이다.

가파른 언덕길을 올라간다.

출근 시간이되면 아침 출근이나 학교 가는 학생들로 언덕 길이 명동처럼 사람들이 빽빽히 걸어 내려오던 기억이 난다.

11개의 버스 정류장을 지나 한국 사회과학 자료원 정류장에 하차하여 말굽쇠 모양의 길을 7분여 걸으면 "딜쿠샤"가 보인다.

딜쿠샤 전경.

딜쿠샤 옆집.

개축을 했으나 집 전체가 오래전 모습 그대로다.

오래된 한옥은 물론 이런 집조차 점점 보기가 힘들어진다.

방문객을 위해 만든 작은 휴게 공간.

단순함이 주는 편안함

딜쿠샤 전경.

딜쿠샤에 살았던 엘버트의 아들 "부루스 .T . 테일러가 쓴 책" Dilkusha by the Ginko Tree"에서 언급된 은행나무다.

안내소가 있고 하루 4차례 관람이 있다 .

해설자의 안내를 받으며 관람하며 사전 예약이 필요하다.

나 같은 경우 평일이어서 현장에서 예약하고 다른 두 명과 합류하여 관람을 했다.

작은 공간에 지은 두 채의 집.

창을 작게 하여 프라이버시를 최대한 지켰고 천정 옥탑방에 창을 달아 밝게 했다.

효율적으로 지은 집이다.

예약된 시간까지 기다리는 동안 주위를 둘러보며 시간을 보냈다

은행나무가 많아 행촌동으로 불렸던 곳.

은행나무 수령은 약 460년으로 권율 장군 집터가 있던 곳이다.

딜쿠샤: 서울 종로구 사직 2길 17

Dilkusha -기쁜 마음이란 산스크리트어로

광산업자이며 무역업자인 엘버트. W. 테일러(1875-1948)와 부인 메리 린리 테일러(1889-1982)가 살던 집 이름이다

엘버트는 광산 기술자였던 아버지 조지 알렉산더 테일러를 돕기 위해 1897년 동생 윌리암과 함께 조선에 입국한다.(당시 나이 22세였다).

엘버트는 사업차 일본 요코하마 방문시 영국 연극배우" 메리 린리"를 만나 호박 목걸이를 선물하며 마음을 전한다

엘버트는 조선으로 돌아와 약속대로 인도로 떠난 메리를 만나 1917년 봄베이 성 토마스 성당에서 에서 결혼한다.

(엘버트 결혼 당시 42세였고 메리는 28세였다)

조선으로 돌아와 엘버트는 광산사업과 과 소공동에서 동생과 함께 "테일러 상회(W.W. Taylor& Company)"를 경영했다.

딜쿠샤는 1923년부터 1924년간 2년간 건축했으며 1926년 화재로 1930년 재건한다.

1919년 미국 <연합통신> 통신원으로 고종 국장, 3.1 운동 , 제암리 학살 사건 등을 취재했다.

그는 동생 윌리암을 통해 미국에 조선의 독립 선언을 알렸다.

엘버트는 태평양 전쟁으로 인해 외국인 추방령에 따라 1942년(당시 67세) 부산을 거거 쳐 2개월 만에 미국 캘리포니아로 돌아갔다.

그가 조선에 거주한 기간은 45년이었다.

한나라에서 45년 간이라니....

한국을 그리워하며 간절히 돌아가길 원했던 엘버트는 1948년 6월 심장마비로 사망한다(73세)

부인 메리는 엘버트를 위해 국내 언더우드 가족과 동생 윌리암의 도움을 받아 1948년 9월 양화진 선교사 묘원에 안치했다.

메리는 한국을 떠나기 전 마지막으로 딜쿠샤를 방문했다.

15년 이상 그들 부부의 사랑의 보금자리였고 그들의 삶의 추억이 가득한 기쁨의 집과 이별이었다.

Mary Linley Taylor는 1982년 캘리포니아 Mendocino에서 사망했다.

향년 93세.

그녀는 한국에서의 추억을 쓴 자서전 "호박 목걸이(Chain of Amber)"를 남겼다.

딜쿠샤가 지어졌을 당시 언덕 위엔 딜쿠샤 한채만 있었다 한다.

말하자면 "전망 좋은 집"이었다.

엘버트 부부의 아들 부르스. T. 테일러는 자기가 어린 시절을 보낸 딜쿠샤를 찾기 위해 2005년 서일 대학교 김익상 교수에게 의뢰한다.

김 교수는 2개월에 걸쳐 딜쿠샤를 찾아내었다.

딜쿠샤는 무주택자 12가구가 점거 나눠 쓰고 있었다 한다

1919년 2월 28일 세브란스 병원 (서울역 앞)에서 태어난 부르스는 1940년 아내 조이스 핍스와 딸 제니퍼. L. 테일러와 함께 한국을 떠난 지 66년 만인 2006년 귀향을 했다(당시 87세)

딜쿠샤의 복원 후 2021.5월 공개된 후 딜쿠샤에서는 대한 독립 선언을 알린 연합통신의 엘버트의 공로를 강조해도 된다.

세브란스에 아내를 보러 온 엘버트가 우연히 병원 침대에서 감춰진 종이뭉치를 보고 독립선언서임을 알았다.

엘버트는 일본에 가는 동생 구두 뒤축에 기사와 독립 선언서를 숨겨 일본에서 전신으로 미국에 보내 독립 선언서가 국외에 알려진 사실은 극적이다.

메리나 부르스가 쓴 책을 읽지 못해 엘버트가 조선을 얼마나 사랑했는지, 당시의 보통 외국인처럼 연민의 눈으로 스러져가는 대한 제국의 모습을 지켜보았는지 알 수가 없다.

조선의 독립 선언을 알리고자 했던 연합 통신원으로서의 본분에 충실했고 조선을 그저 사업하기 좋은 나라로만 간주했는지 궁금하다

엘버트의 손녀가 되는 제니퍼는 2016-2018년 사이 394점의 유품을 기증하여 유품을 근거로 딜쿠샤를 복원한다.

대부분의 원본은 서울역 역사박물관에 수장되어있으며 이곳엔 복제품이 전시되어 있다.

아들 부르스는 자녀를 몇 명 두었는지 미국에서 어떤 생활을 하며 지냈는지?

또한 손녀 제니퍼의 약력도 궁금한 사항이다.

딜쿠샤를 방문하면 3세대에 걸친 얘기로 많은 상상을 낳는다.

첫째, 엘버트의 조선에 대한 깊은 사랑- 죽기 전 한국에 오고 싶어 했다.

둘째, 엘버트와 메리의 사랑이야기.

국제적인 러브 스토리다.

조선에 사는 노총각과 당시 노처녀 격인 메리(둘의 나이 차이도 14년이다)의 러브 스토리가 딜쿠샤의 이르기까지 극적이다.

당시 비행기 여행이 아닌 배로 여행할 시기에 일본으로, 인도로, 메리에게는 낯선 나라 -조선에 오기까지 그들의 깊은 사랑 얘기는 충분한 상상의 여지가 있다.

셋째, 메리 자신에 대한 얘기다 영국의 부유한 가문에서 태어난 그녀는 독립적이고 모험심이 강한 여성으로 보인다.

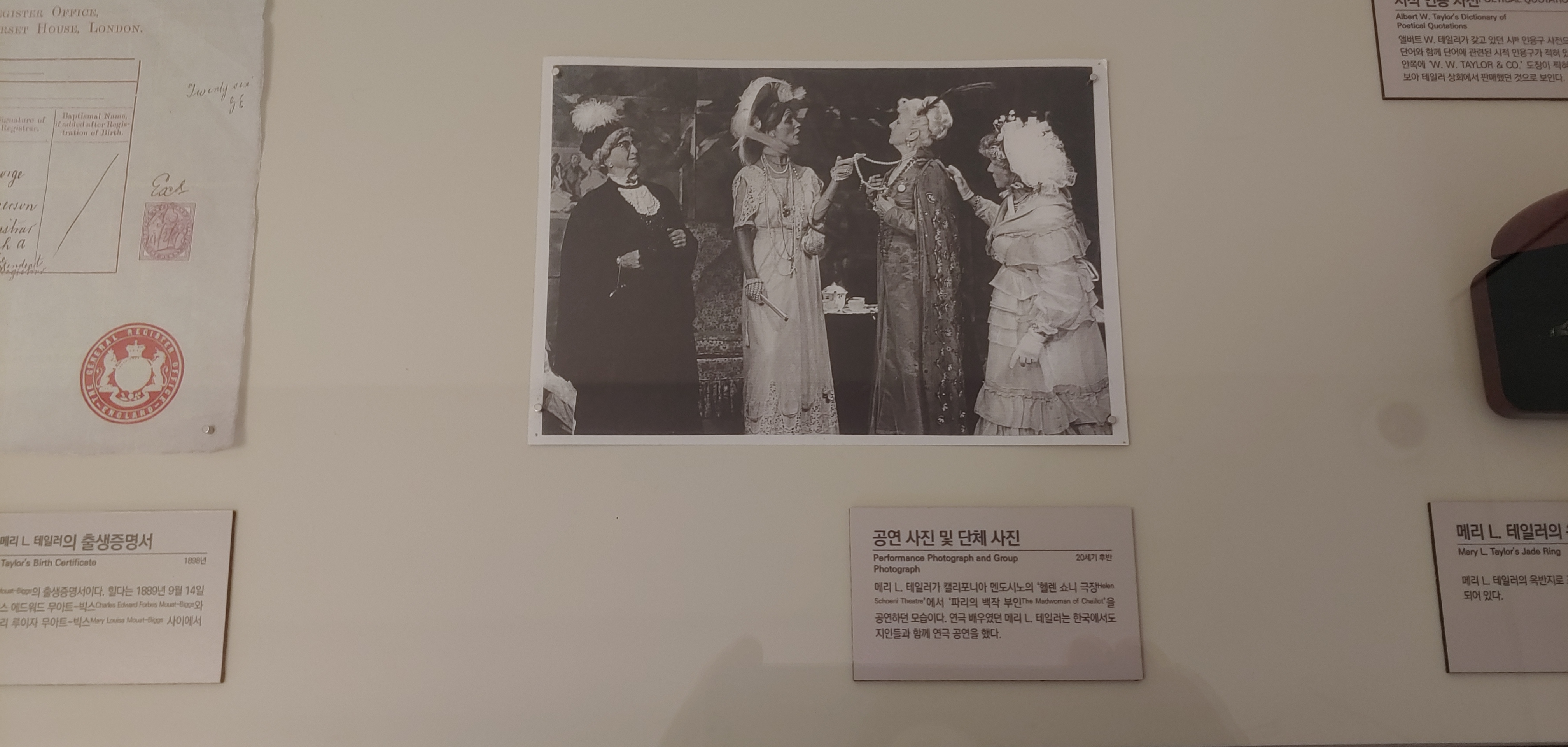

연극배우가 되어 일본 , 인도로 여행할 만큼 진취적이어서 남편을 따라 낯선 나라 조선으로 오는 것을 두려워하지 않았으니 말이다.

그녀는 적극적이고 여행을 좋아하고 사교적인 여성 같다.

그림 그리기를 좋아해 금강산 그림 외 조선인을 스케치한 그림을 많이 남겼다.

그녀의 삶이 전부 남아있던 딜쿠샤를 마지막으로 보며 남편이 그토록 돌아가고 싶어 했던 나라 한국에 유해를 묻고 가는 모습은 슬픈 연가다

넷째, 부르스는 한국에서 태어나 21살에 미국으로 간 뒤 청년시절까지 보낸 한국을 몹시그리워한 건 분명하다

그가 살던 집, 아버지의 묘소, 1948년 어머니가 마지막 보고 온 딜쿠샤의 얘기로 가족의 애환을 간직한 딜쿠샤를 찾고 싶어 했을까.

마지막으로 죽기 전 보고 싶던 심정으로 어떻게 한국의 대학교수와 연결이 되었는지 뒤 사연이 궁금하다

다섯째 손녀 제니퍼는 2년여에 걸쳐 아버지가 태어나 자란 한국뿐 아니라 할아버지와 할머니의 사랑이 깃든 딜쿠샤에 관한 모든 자료를 모아 서울시에 기증했다.

할아버지와 할머니와 아버지에 대한 부담을 덜었을 것이다.

할머니,아버지에게서 수없이 들었던 얘기를 마무리하고 어깨의 짐을 내려놓지 않았을까?

모두 복원 수리하며 당시 건물의 일부 벽을 그대로 보존하여 남겼다.

사진을 근거로 당시 분위기에 맞는 가구로 재현한 2층

일본 탁자

영국 가구

가이드에게 부탁 , 모처럼 사진을 찍었다.

자료 사진에 나온 두 폭의 병풍을 근거로 그림 아닌 자수로 재현했다.

작품은 지금은 고인이 된 중요 무형 문화재 자수장인 "한상수"선생의 수제자가 수를 놓아 재현했다.

한상수 자수박물관은 성북동에 있으며 따님(장녀 김영란 박사)이 운영한다

(서울시 성북구 성북동 58-13)

메리는 1914년부터 1917년 결혼 할 때까지 3년간 인도에 머문것으로 추정한다

신혼3개월을 인도에서 지낸후 일본을 거쳐(어차피 배로) 한국에 1917년 9월에 도착했다.

1918년 서울 외국인 클럽에 나가 사교 활동을 하며 지냈다.

1919년 3.1 만세 독립운동 1년전이다.

나의 아버지께서 태어나고 2년후요,어머니가 태어나시기 1년전이다.

전형적인 영국 여성의 모습이다.

사진 속의 메리는 40대 말로 보인다(1940년대?)

메리의 소녀시절

메리의 유아시절?

미니 버스를 타지않고 서대문역으로 가기위해 산책하며 만난 미니 3층 주택.

작곡가 홍난파의 집. 굳게 닫혀있다.

공보다 과를 중시하는 사회.

교육구청 앞에서는 비 정규직을 정규직으로 해달라는 요구가 있다.

문앞에는 수십명의 경찰.

언제까지 대한민국이 이런 모습으로 점철될 것인가.

Corso Coffee에만 사람이 가득했다. 옆집은 비었고.

꽃집(Florist )

박원순 전 시장의 작품-도시 갱생 사업이다.

이것 도시 박물관 하나만 점수를 주고 싶다

'서울 기행·산책' 카테고리의 다른 글

| 레코드 콘서트 홀 -콩치노 콩크리트(Concino Concrete) (0) | 2021.12.01 |

|---|---|

| 시흥 갯골 생태 공원 (0) | 2021.11.29 |

| 고덕천의 가을 (0) | 2021.11.10 |

| 권진규 아뜰리에 와 성북동 산책 (0) | 2021.11.04 |

| 물의 정원에서 자전거 타기 (0) | 2021.10.30 |